铁路“惠民”新招?——沪苏湖与杭温高铁票制改革的表与里

中国铁路上海局集团有限公司(以下简称上铁集团)近期在沪苏湖高铁、杭温高铁上推出一系列新型票制产品,美其名曰“满足旅客差异化出行需求”,在我看来,这更像是一场精心策划的营销活动,意图在竞争日益激烈的交通运输市场中分一杯羹。所谓的“惠民”举措,实则暗藏玄机,需要我们擦亮眼睛仔细审视。

一厢情愿的“差异化”:是谁的需求?

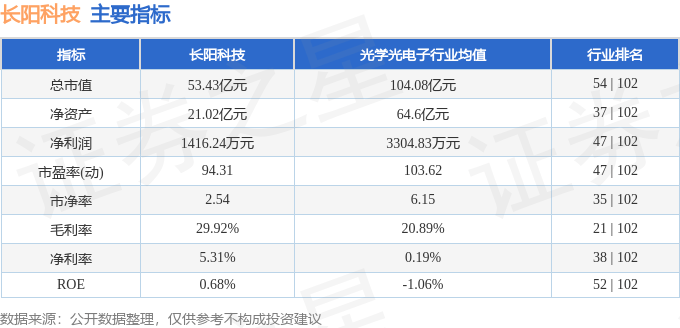

上铁集团声称新票制是为了满足旅客“差异化”需求,但这个“差异化”究竟是谁的需求?是真正了解了通勤族的痛点,还是仅仅通过大数据分析得出的“理想模型”? 定期票看似提供了多种选择,从10次/30日到60次/30日,仿佛总有一款适合你。然而,对于那些每周工作6天,每天都要往返两地的通勤者来说,即使是60次/30日的选择,也可能捉襟见肘。而对于偶尔出差的商务人士,这些看似灵活的计次票,真的比直接购买单程票更划算吗?恐怕只有精通各种优惠计算方式的“精算师”才能给出准确答案。

“梯次折扣”背后的精算:真惠民还是数字游戏?

“梯次折扣”听起来很诱人,购买次数越多,折扣力度越大。但仔细一算,你会发现,所谓的折扣,不过是在原有票价基础上进行的小幅调整。以上海虹桥站至湖州站二等座为例,购买60次/30日定期票产品,相比单次购票节省约1700元,通勤成本下降约39%。看似优惠力度不小,但前提是,你必须在一个月内乘坐60次!这对于绝大多数人来说,都是一个难以完成的任务。如果因为各种原因,无法用完所有次数,那么所谓的“折扣”也就成了镜花水月。更何况,节省下来的钱,真的能弥补你花费在抢票、预约座位上的时间和精力吗?

灵活选择的“陷阱”:规则复杂,用户体验堪忧

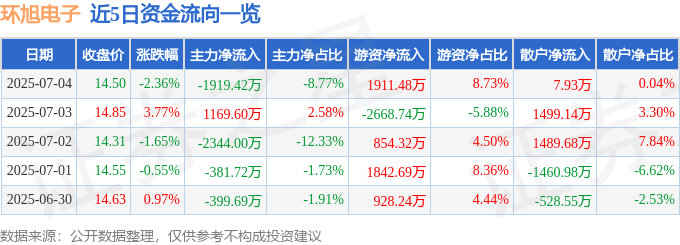

此次推出的新型票制产品,最大的“亮点”之一就是“不限定具体车次,可选择乘坐相应区间的各等级动车组列车”。但这种“灵活”是有前提的:你需要提前预约座位。而预约的规则,更是让人眼花缭乱:最多可预约待使用席位为10个;未启用的新型票制产品仅可预约产品启用期限内的预售席位;行程变更时,建议在开车前取消所预约席位(不收取退票费),未取消预约则视为一次乘车;每个新型票制产品开车前48小时内预约席位取消次数如累计达到5次,则该产品可预约的待使用席位数量将从10个下调至1个……如此繁琐的规则,简直是对用户智商的考验。稍有不慎,就会被扣除次数,甚至影响后续的预约。这种所谓的“灵活选择”,在我看来,更像是一种“规则陷阱”,稍不留神就会掉进去。

铁路服务的“民生”考量:效率与公平的博弈

不可否认,上铁集团推出新型票制产品,是为了提升铁路服务的“民生效能”。但这种“民生”考量,是否真正兼顾了效率与公平? 频繁乘坐高铁的旅客,往往是商务人士或者高收入群体。他们对价格的敏感度相对较低,更看重的是时间和效率。而对于那些对价格敏感的普通旅客来说,他们更希望能够买到一张价格合理的单程票,而不是被迫购买这些看似优惠,实则限制颇多的新型票制产品。因此,在追求“民生”的同时,铁路部门更应该关注的是如何提高运力,优化购票流程,让更多的人能够享受到便捷、实惠的铁路服务。

技术赋能与用户痛点:12306的“预约焦虑”

12306作为中国铁路的官方购票平台,一直备受争议。虽然近年来在技术上有所提升,但在用户体验方面仍然存在诸多问题。此次新型票制产品的推出,更是加剧了用户的“预约焦虑”。 为了确保能够顺利出行,旅客不得不提前规划行程,并在12306上进行预约。 然而,12306的预约系统并不总是那么可靠,经常出现卡顿、崩溃等问题。 即使预约成功,也可能会因为各种原因被取消。 这种不确定性,让旅客感到焦虑和不安。 铁路部门应该认真反思,如何利用技术手段,真正解决用户的痛点,而不是让技术成为加剧用户焦虑的工具。与其绞尽脑汁地推出各种新型票制产品,不如把精力放在优化12306的系统上,让购票、预约更加便捷、高效。