币圈“立法”的喧嚣与真实:一次基于常识的冷静审视

最近币圈又热闹起来了,起因是中央政法委一次会议上提到了虚拟货币。一时间,“国家要立法了!”的呼声甚嚣尘上,仿佛一夜之间,币圈就要迎来“拨乱反正”的新纪元。然而,稍微冷静分析一下,就会发现这种乐观情绪多少有些一厢情愿,甚至是被某些别有用心的人刻意放大的。

律师的“专业”解读:贩卖焦虑还是客观分析?

不得不承认,这次“立法”论调的甚嚣尘上,某些币圈律师功不可没。他们深谙流量密码,用着半生不熟的法律术语,配上紧张的背景音乐,在短视频平台上卖力吆喝。但细究之下,你会发现其中很多人可能连一个真正的涉币案件都没代理过,甚至连USDT和USTD都分不清楚。这种“专业”解读,与其说是法律分析,不如说是贩卖焦虑,利用信息不对称来博取眼球。更有甚者,不排除有人借此机会,虚构利好信息来吸引客户,可谓是“司马昭之心,路人皆知”。

我并非有意诋毁同行,只是实在看不惯这种为了流量不择手段的行为。法律人的价值在于提供客观、专业的分析,而不是制造恐慌,更不是充当市场的吹鼓手。

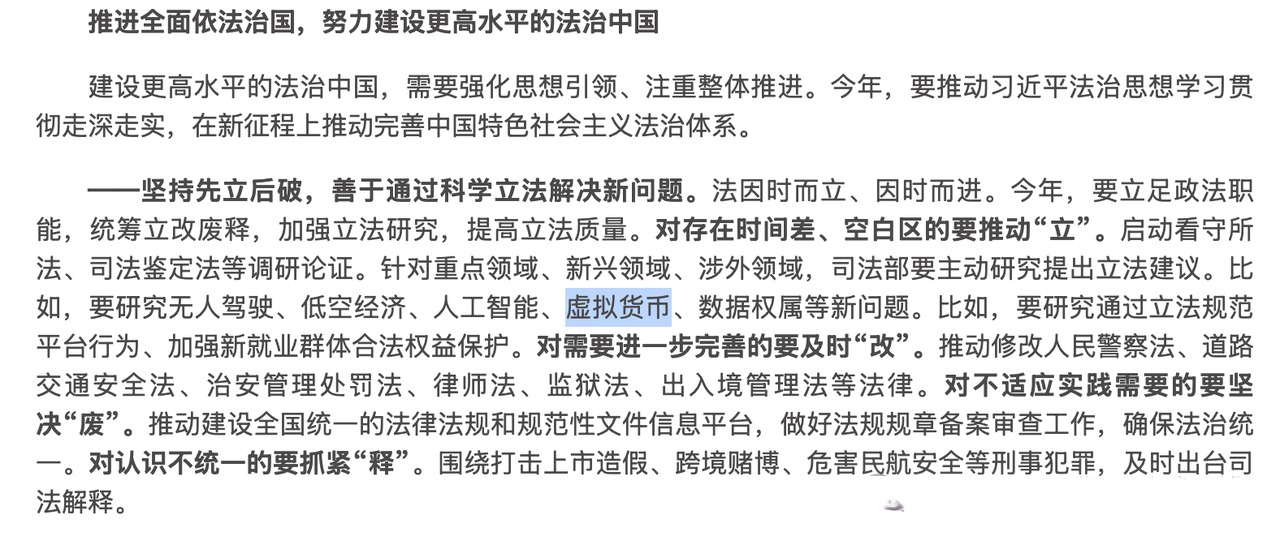

中央政法委的会议通稿:过度解读的陷阱

那么,国家真的会在2025年针对虚拟货币立法吗?仅从中央政法委的会议通稿来看,我认为可能性微乎其微。

首先,我们要明确中央政法委的角色定位。它属于党中央直属机构,是公安部、司法部等政府部门的上位机构,主要负责宏观政策指导和协调,而非直接决定立法事务。

其次,这次会议的核心议题是维护国家安全和社会稳定,推进全面依法治国。关于虚拟货币的内容,仅仅是提及司法部要“主动研究提出立法建议”。这其中的距离,用一句俗语来说,那就是“八字还没一撇”。立法建议到正式立法,需要经过漫长的调研、论证、起草、审议等环节,绝非一朝一夕之功。

更何况,司法部提出立法建议本身也存在程序上的问题。一般来说,涉及金融领域的立法建议,更应该由中国人民银行或者中国银保监会等专业机构提出。

虚拟货币的影响力:被放大的泡沫

不得不承认,币圈人士往往会将虚拟货币的影响力无限放大,甚至赋予其超出实际价值的意义。但现实是,虚拟货币在中国仍然是一个非常小众的领域。即便U商数量号称数十万,放在整个中国社会,也只是沧海一粟。

在这次会议中,虚拟货币仅仅与无人驾驶、低空经济、人工智能、数据权属等新兴领域并列提及。相比之下,人工智能在国内的影响力远大于虚拟货币。如果说为了更好地规制、打击虚拟货币而立法,也许会比人工智能更早一点。

但即使虚拟货币对主流金融秩序、外汇管理、打击犯罪有较大冲击,国家也很难短期内专门针对虚拟货币直接出台法律。更有可能的是,修改一些司法解释,将虚拟货币纳入其中,或者修改自2021年发布并适用至今的“9.24通知”。

总而言之,币圈“立法”的呼声更多的是一种炒作,一种对政策的过度解读。与其沉浸在虚幻的期待中,不如保持冷静的头脑,理性看待虚拟货币的风险与机遇。