春茶飘香:繁荣表象下的隐忧

茶叶经济:数据堆砌的盛世?

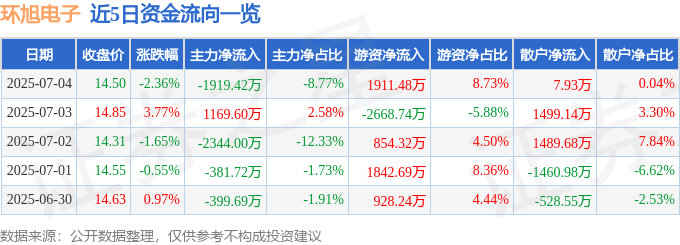

官方报道总是喜欢用一连串的数据来堆砌出一个欣欣向荣的景象。什么“春茶产量约占全年茶叶总产量的45%,产值约占全年茶叶总产值的65%以上”,什么“2025年我国茶园面积将突破5300万亩,总产值约3300亿元,内销总量有望接近260万吨,全产业链总体规模约1.13万亿元”。这些数字乍一看确实很诱人,但仔细推敲,却总让人觉得少了点什么。少了对茶农的真实生存状况的关注,少了对茶叶品质背后真正成本的考量,更少了对整个行业可持续发展的深入思考。这些看似亮眼的数据,背后隐藏着多少不为人知的辛酸和隐忧?难道仅仅依靠数据就能支撑起一个行业的“盛世”吗?我们真正需要的,不是冰冷的数字,而是对茶文化、茶产业、茶科技更为深刻的理解和反思。

寒潮下的“优质”:一场美丽的误会?

文章提到“3月份的3轮寒潮使春茶开采时间略晚于往年,但低温加速了茶树内含物质积累,造就了更优质的茶叶。” 这简直是偷换概念! 寒潮对于茶叶的生长来说,更多的是一种挑战,甚至是灾害。 诚然,极端环境下,某些茶叶可能会产生一些特殊的风味物质,但这并不能掩盖寒潮对茶叶整体产量和品质的负面影响。将寒潮说成是“造就了更优质的茶叶”,无非是为了给略晚的开采时间找一个看似合理的借口,掩盖气候异常带来的损失。这种粉饰太平的说法,是对茶叶种植者和消费者的一种不负责任。

数字茶园:科技光环下的真实成本

数据平台:谁的盛宴,谁的负担?

浙江安吉搞了个“安吉白茶产业大脑”,听起来高大上,什么卫星遥感、物联网、区块链都用上了,还“精准测绘与数字化建档”。可我总觉得这事儿有点不对味。这些高科技,真的能让茶农受益吗?还是说,最终只是方便了那些大型茶企和政府部门,让他们更好地掌握资源,控制市场?那些小茶农,他们有能力用好这些数据吗?他们的数据会不会被泄露,被利用?别忘了,科技是把双刃剑,用好了能提升效率,用不好,那就是压榨小农户的工具。所谓的“质量管控体系,消费者买得更放心”,背后是不是隐藏着对小茶农生存空间的进一步挤压?

智能监测:方便还是依赖?

福建武夷山的燕子窠生态茶园搞了个“智慧监测设备”,可以监测负氧离子、温度、湿度。杨文春说“这些信息可以通过互联网显示在手机上,不来茶园也能监测,非常方便。” 这话听着挺诱人,但细想一下,总觉得少了点什么。少了茶农对土地的敬畏,少了他们对茶叶生长的细致观察。过去,茶农是靠经验、靠直觉来判断茶叶的生长情况,现在有了这些智能设备,是不是就意味着他们可以不用那么用心了?科技的进步固然重要,但不能让科技取代了人与自然的连接,不能让茶农变成只会看数据的机器。

机械化悖论:品质提升还是同质化?

文章最后提到“随着智能化、数字化的广泛应用,茶产业机械化、科技化水平得到大幅提升。技术革命正在重构茶产业生产范式,智能生产不仅降本增效,还提升了产品品质。” 这简直是胡扯! 机械化生产,固然可以提高效率,降低成本,但这必然会导致茶叶品质的同质化。 真正的好茶,是需要人工精心呵护的,是需要茶农付出时间和心血的。 机器采摘,机器加工,出来的茶叶,可能口感不错,但绝对缺乏灵魂。 所谓的“提升产品品质”,很可能只是提升了产品的标准化程度,让它更符合工业化生产的要求。 这种所谓的“提升”,是对茶文化的一种亵渎,是对茶叶品质的一种妥协。

春茶上市:渠道扩张与品质坚守的博弈

老字号的困境:情怀能否抵挡市场的冲击?

吴裕泰北新桥总店“顾客络绎不绝”,老顾客“每个月来店里买茶”。这场景看似美好,但老字号的生存环境其实非常艰难。一方面,新茶饮品牌层出不穷,花样百出,对传统茶叶市场造成了巨大的冲击;另一方面,电商平台的兴起,也改变了人们的消费习惯。老字号如果不能适应新的市场环境,固守传统,最终只会走向衰落。靠着“裕泰花茶香”的情怀,能留住多少老顾客?又能吸引多少新顾客? 这恐怕是一个巨大的问号。老字号的传承,不仅仅是守住老配方,更要学会如何与时代同行。

全产业链闭环:封闭的堡垒还是品质的保障?

吴裕泰宣称建立了“从源头到终端的全产业链质量管理闭环”。这种“闭环”模式,听起来很安全,很可靠,但同时也可能意味着封闭和僵化。在“闭环”内,企业可以更好地控制品质,但同时也可能扼杀创新,限制竞争。如果所有的茶叶企业都搞“闭环”,那市场还有活力吗?消费者还有选择吗? 而且,所谓的“全产业链”,真的能保证每一个环节都万无一失吗? 如果源头出了问题,整个“闭环”岂不是都要崩溃? 这种看似完美的“闭环”,其实也隐藏着巨大的风险。真正的品质保障,不是靠封闭,而是靠开放,靠透明,靠竞争。

创新融合:茶产业的自我救赎还是饮鸩止渴?

衍生品开发:创新还是噱头?

安吉白茶集团搞出了白茶维C含片、白茶啤酒,甚至还有白茶月饼、核桃酥。吴裕泰也不甘示弱,推出了茉莉花茶冰淇淋、茶月饼。这些“创新产品”,真的是在推广茶文化吗?还是仅仅为了迎合市场,赚快钱? 我承认,这些产品可能很新奇,很吸引眼球,但它们真的能让消费者感受到茶的真正魅力吗? 白茶维C含片,与其说是茶,不如说是保健品; 白茶啤酒,与其说是茶,不如说是酒精饮料; 茉莉花茶冰淇淋,与其说是茶,不如说是甜点。 这些所谓的“创新”,很可能只是对茶文化的稀释和扭曲。 为了创新而创新,最终只会失去茶的本真。

新茶饮:资本游戏还是文化传承?

奈雪的茶、茶百道等新茶饮品牌“五一”期间销售火爆,“部分门店订单量环比节前激增超300%”。 新茶饮的火爆,背后是资本的推动,是营销的炒作。 这些品牌,打着“年轻化”、“时尚化”的旗号,推出了各种花里胡哨的饮品,吸引了大量的年轻消费者。 但这些饮品,真的能代表茶文化吗? 它们更多的是一种快餐文化,是一种消费符号。 真正懂茶的人,是不会把茶和奶盖、水果混在一起的。 新茶饮的兴起,或许能让更多的人接触到茶,但同时也可能让他们对茶产生错误的认知。 这到底是文化传承,还是资本游戏? 恐怕很难说清楚。