2018年A股市场回调,掀起了一轮上市公司增持潮。然而,随着增持期限临近,许多公司不仅未能完成增持目标,甚至宣布终止增持计划,这一现象引发市场关注。

终止增持数量创近年新高

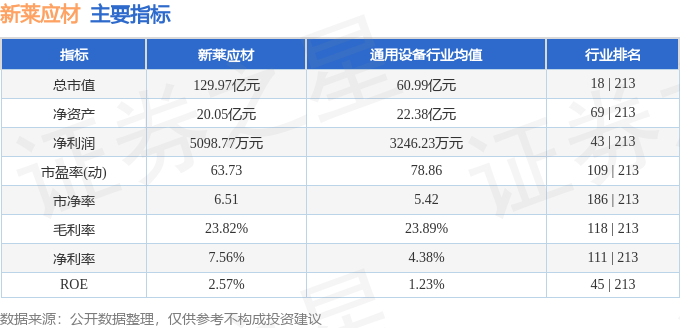

数据显示,截至6月2日,已有15家A股公司发布终止增持计划公告,数量创近年新高。相比之下,2018年仅6家,2017年和2016年各1家,2015年不足10家,2014年为2家。其中,12家公司在4月份之后宣布终止增持,增持主体多为董监高人员,而非仅限于控股股东或实际控制人。

终止原因主要归结为金融市场环境变化、融资渠道受限导致资金筹措困难。仅1家因股价超过增持价格上限,1家因公司被暂停上市而终止。值得注意的是,6家公司在发布终止公告时,增持主体仍处于零增持状态;另有8家公司虽进行了部分增持,但远未达到计划目标。

部分终止增持计划涉及金额巨大。例如,粤泰股份控股股东拟增持金额达4亿-10亿元,最终未进行任何增持;融钰集团董事长尹宏伟拟增持5亿-10亿元,实际增持比例仅为1.18%;阳普医疗实控人及高管拟增持1亿-10亿元,仅部分高管通过员工持股计划进行了少量增持;*ST雏鹰控股股东及部分董监高拟增持金额不低于5亿元,实际增持金额也远低于预期。

股价下跌与终止增持计划相关性高

统计显示,15家公司中,有12家公司在发布增持计划到宣布终止计划期间,股价下跌超过20%,部分公司股价甚至腰斩。此外,部分公司在公告终止增持计划后,股价出现进一步下跌,加剧了市场担忧。

加强约束机制,防范“忽悠式”增持

虽然客观因素如年报披露、重组停牌、股价上涨等可能导致增持计划终止,但“忽悠式”增持也值得警惕。专家建议加强对责任主体的惩戒,建立更有效的约束机制。

目前法规对增持计划终止缺乏严格规定,对“筹资困难”等理由的合理性也缺乏明确界定,监管难度较大。这使得一些增持主体可以钻空子,投资者维权也面临取证难的挑战。专家建议投资者应理性投资,关注公司基本面,避免盲目跟风。

区块链技术在公司治理中的应用展望

区块链技术的透明、不可篡改特性,可以有效提升公司信息披露的透明度和可信度,从而降低信息不对称风险,减少“忽悠式”增持等行为。未来,可以探索利用区块链技术记录增持计划的执行情况,确保信息真实可靠,加强对增持行为的监管,提高市场效率和投资者保护水平。这需要监管部门和相关机构共同努力,制定相应的政策法规和技术标准,推动区块链技术在公司治理中的应用。