前言:加密貨幣投資的行為金融學盛宴

從OG到P小將:時代變遷下的投資視角

在加密貨幣這個瞬息萬變的世界裡,昔日的OG(Original Gangster,元老級人物)似乎不再是金字招牌,取而代之的是P小將,也就是那些靠著精準掌握迷因(Meme)幣而一夕暴富的傳奇人物。這種現象背後,反映的是投資者結構、年齡層以及收入水平的巨大轉變。想想看,有多少人因為沒趕上時代紅利、面臨失業,或是被全球化淘汰,又或者是被階級固化而看不到投資機會?他們用一種逆反心理,拒絕將選票投給那些「精英人設」,轉而擁抱All in、梭哈等更具投機性的口號。這股新民族主義浪潮,不僅體現在美國的關稅政策、歐洲新民族主義的崛起,也濃縮在加密貨幣市場中,尤其是Memecoin的爆發。就好像,最近我看到新聞,馬克宏在歐洲議會選舉中失利,也宣布要提前舉行國民議會選舉了,這也算是一種對傳統政治的「迷因化」挑戰吧!

林睿庠合夥人劉鋒在Web3 101節目中,向Continue Capital聯合創始人匹馬拋出了一個尖銳的問題:在今日的加密貨幣投資世界,OG似乎成了一個帶有貶義的詞彙,現在最厲害的是P小將變成了P元帥的故事,您怎麼看這種趨勢?匹馬坦言,他算是Memecoin的資深參與者,並分享了自己在Solana生態上的耕耘經驗,包括BONK、WIF、BOME、POP CAT等早期項目。他提到,過去認為Solana Meme幣的復甦,也能帶動其他公鏈的發展,但忽略了流動性的虹吸效應和馬太效應。就像這次威力彩頭獎上看好幾億,大家瘋狂搶買,但最後中獎的往往還是少數人。

Cosmos Meme的反思:流動性虹吸與Solana的散戶基因

Solana Meme幣的爆發與公鏈生態的差異

匹馬最初的策略是,既然Solana的Meme幣火了,那Cosmos和Avalanche等其他公鏈應該也有機會。這個邏輯看似嚴謹,但他忽略了一個關鍵因素:流動性的虹吸效應。第一波熱潮過後,資金往往會迅速回流到領頭羊Solana。就像blackpink演唱會,如果第一場沒搶到票,後面的場次熱度可能就沒那麼高了。匹馬觀察到,Memecoin大概佔公鏈市值的1%到3%,極端情況下可能到5%。而Solana在這個體系中顯得格格不入,大量Memecoin前仆後繼地湧現,營造出一種獨特的氛圍。這種現象是由Solana的散戶結構決定的。Solana是一個以散戶為核心的市場,容易滋生情緒化、波動化和高度市場化的賽道。這也解釋了為什麼Solana上會出現這麼多瘋狂的Meme幣。

行為金融學視角下的Memecoin:娛樂與非理性

Memecoin在很大程度上是一場行為金融學的盛宴。行為金融學家理查德·塞勒(Richard Thaler)將投資體系分為儲蓄賬戶和娛樂賬戶,Memecoin顯然具有很強的娛樂屬性。丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)則將人的思維分為系統一和系統二:系統一快速、直接、不需消耗太多精力,Memecoin完美契合系統一的運作模式。快速、有效、高波動,滿足了人們FOMO(Fear of Missing Out,錯失恐懼症)的情緒。之前有篇論文指出,一個人的投資決策過程可能不會超過6分鐘,而在Memecoin領域,甚至可能只有6秒鐘!這種衝動的決策方式,往往是因為我們已經把儲蓄賬戶安排好了,才有餘力在Alpha市場尋找更多可能性。行為金融學挑戰了傳統金融學的理性假設,認為人都是非理性的,活在巨大的噪音之中,且缺乏辨別噪音的能力。所以說,Memecoin是對行為金融學的極大發展,未來行為金融學的研究或許可以將Memecoin作為一個重要的樣本。

想起前陣子看到館長去中國的新聞,雖然爭議很大,但還是吸引了一大批人的關注,這也算是一種「眼球經濟」吧!Memecoin也是一樣,大家追逐的往往不是它的價值,而是它帶來的刺激和話題性。即使像星巴克買一送一這樣的優惠活動,都能引起排隊人潮,更何況是可能一夜暴富的Memecoin呢?

Memecoin投資致勝之道:時間、龍頭與反向思維

短平快陷阱:忽略時間維度的Memecoin投資

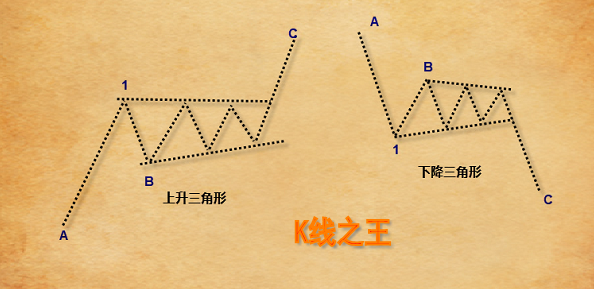

許多人投資Memecoin都想追求短平快,但根據匹馬的經驗,這種策略可能不太適合中型以上的投資者,除非你的體量特別小。短平快的參與者往往只被短期注意力吸引,忽略了Memecoin的核心運行邏輯。如果將Memecoin拆分成橫軸(時間)和縱軸(市值),你會發現絕大多數Memecoin的市值都與時間成正比。時間是一個非常重要的因素,除了BOME、TRUMP等極個別案例之外,市值超過10億美元的Memecoin運行時間基本都在半年以上。少了時間的因素,很多假設都不成立。就好像釀酒,需要時間的沉澱才能醞釀出醇厚的味道;Memecoin也一樣,需要時間的發酵才能形成真正的社群共識和價值。

灵魂三问:敢买吗?买了敢重仓吗?下跌时拿得住吗?

在Memecoin的世界裡,敢不敢買?買了敢不敢重倉?重倉下跌的時候能不能拿得住?這三個問題至關重要。很多人只看到了別人一夜暴富的結果,卻沒有看到他們背後的決策思維過程。所以,即使你知道了結果,也依然不敢買、不敢重倉買,也不會一直拿著。就像大谷翔平的簽名球,你知道它未來可能會漲價,但你敢all in去買嗎?買了之後,如果價格下跌,你又能拿多久呢?

社群認同:Memecoin的內在需求與風險

隨著孤獨社會的到來,對於小眾賽道而言,賣需求比賣產品更具吸引力。在Crypto領域,什麼是需求?那就是心理認同感。持有Memecoin的用戶形成一個小團體和社群,帶來很強的心理認同,並且這個極度認同的社群只會自我強化。可惜的是,Pump已經發射了100多萬個Memecoin,但活下來的屈指可數。這種過度參與又過度拿不到結果的狀態,會形成非常逆反的局面:看到別人拿到了很好的結果,會對自己造成很大的刺激,從而更勤奮,但在錯誤的選擇上越走越遠,影響心態,無法專注於分析總結,最終難以獲得成功,形成惡性循環。Memecoin是一種非常有意思的社會現象,只是觀察的人越來越少。

最近樂天女孩的啦啦隊長換人,也引起了粉絲們的熱烈討論,這也是一種社群認同感的體現。Memecoin也是一樣,它的價值往往不在於技術,而在於它能否建立一個忠誠的社群,並讓社群成員產生強烈的歸屬感。

Meme基礎設施投資:LaunchPad的價值與選擇

Pump.fun的成功:抓住散戶金融化需求

在眾多Meme項目中,匹馬更關注的是Memecoin的基礎設施,例如DEX和LaunchPad。他認為,LaunchPad的商業模式核心在於交易費,誰能佔領更多的市場份額,誰就能獲得更多的現金流和估值。Pump.fun(下稱Pump)滿足了資產發行的需求,將Memecoin的巨大需求與資產發行平台結合,形成了大量的供應量,以及散戶對超高倍數的無形追求。這也解釋了為什麼資產發行平台會如雨後春筍般湧現。在Crypto領域,散戶是一群高度金融化、極具風險意識的人,他們有高度的博弈衝動,而Pump正是針對這種衝動來設計產品。散戶願意支付高額的手續費,因為他們認為收益能夠覆蓋成本。

发射平台和公链:吸引开发者是核心

對於发射平台而言,核心能力在於如何吸引開發者,這與公鏈的邏輯如出一轍。開發者為什麼要去A平台而不是B平台?這是一個非常值得深入思考的問題,也是決定未來发射平台以及公鏈走向的最重要問題。虽然服務的體驗端被大量散戶佔據,但发射平台實際上是一個to B市場。如果沒有好的資產、沒有好的開發者進入,這個公鏈或发射平台就永遠做不起來。就像一個城市,如果沒有好的產業和人才,就無法發展壯大。公鏈和发射平台最重要的是未來的現金流收入,這依賴於不斷的交易量,而交易量又依賴於不斷豐富的品種。因此,如何把優秀的開發者吸引到你的发射平台才是最核心的。

Believe 的独特市场定位

匹馬認為,Believe進入市場的戰略是對的。APP開發者存在大量的融資需求,但他們幾乎無法拿到融資。Believe的供應端是獨立開發者,他們每年開發大量APP,希望實現APP的正向現金流,但沒有合適的渠道來把APP進行貨幣化融資。Believe聚焦的就是這批獨立開發者。Crypto散戶投資風險意識和容忍度都非常高,Believe市值非常低,這就實現了百倍、千倍的可能性。Believe直接借鑒了其他发射平台的一些經驗,即與這些開發者費用共享,在冷啟動階段就實現了獨立開發者的正向現金流。但匹馬也坦言,他对Believe上平台是否可能涌现出非常大的、非常好的企业持觀察態度,但他非常相信Believe解决了利基市場的需求。Believe讓我印象深刻的一點在於他們的精心策劃與包裝,他们的页面设计就比较精心,此外他们有重点推出一些项目跟活动,他们试图讲一个故事,除了 Crypto 领域,他们还可以去联动其他市场利基人群。

交易量:发射平台唯一评估标准

評估LaunchPad的唯一標準就是交易量,交易量代表核心盈收。如果想不清楚這個底層邏輯,Pump出來的時候你也不會投資的。匹馬認為,投資LaunchPad,並不在於這個平台現在是1億、2億還是10億,而是說未來這個平台的營收能不能持續的擴大。這其實跟股市投資邏輯是完全套用的。就像評估台玻、台火、中工、永光這些公司的價值,看的也是他們未來的營收潛力。

聯想到最近的房屋稅開徵,大家都在精打細算,希望能找到更划算的投資方式。選擇LaunchPad也是一樣,要看它能否帶來持續的收益,而不是只看眼前的數字。

加密貨幣AI:以投資收益為導向

對Crypto AI的質疑:缺乏護城河與商業模式

匹馬坦言,目前整個AI賽道基本上都是以結果為導向,也就是以投資收益為導向。對於Crypto AI領域,他認為許多基礎設施領域的投資都在重複借鑒互聯網領域的AI技術,缺乏獨特的護城河。因此,他們會以結果為導向,關注那些能夠幫助他們進行交易或增加營收的項目。AI與社交媒體的結合可能更具有利潤爆發點。就像line today,它之所以能吸引這麼多用戶,也是因為它能快速提供最新的資訊和話題,並結合了社交互動的功能。

應用端生態:付費用戶與正向現金流

在應用端生態方面,匹馬更關注付費用戶群在哪裡。除了資產發行和交易之外,許多應用端的項目最終都沒有跑出來,因為它們無法實現正向的現金流。以遊戲為例,他質疑是否有任何一款Crypto遊戲能夠實現每年3億、5億美元的穩定收入。在傳統遊戲中,玩家付費是常態,但在Crypto遊戲中,玩家往往覺得付費是不可思議的。因此,在應用領域,還是要以營收為主,關注營收的產生、質量和可持續性。就像禾羽桌遊店,如果沒有穩定的客源和消費,也很難維持經營。

談到營收,不禁讓人想到美登利壽司,雖然價格不便宜,但因為食材新鮮、口味獨特,總是能吸引大批饕客。這也說明了,無論是Crypto AI還是傳統產業,都要有獨特的優勢和穩定的營收模式,才能在市場上立足。

未來展望:交易驅動的DeFi與鏈上金融

美國立法與穩定幣:推動DeFi發展的引擎

匹馬非常看好接下來幣圈的發展。他認為,許多邏輯都是圍繞交易發生,如果能更好地滿足全球化用戶的交易體驗,不管是發射平台還是DEX,還是傳統的交易所,以及打狗軟體,這些產品既有市場化,又有需求,又有用戶,客戶願意為這個產品去買單。美國立法慢慢已經合法、合規化了,會有大量的錢來到鏈上。穩定幣現在才2000億美金,未來兩三年、三五年的時間,穩定幣或將持續幹到1萬億美金,到了這種體量,它會呈現出一種24小時的交易跟運轉。交易的賽道能延伸出特別多又特別巨大的市場空間,所以我對鏈上DeFi或者鏈上互聯網金融形態的產品非常期待。就像現在越來越多人使用行動支付,這也是一種金融科技的發展趨勢。

公鏈核心在 Gas 費和 MEV 費

匹馬認為,公鏈的核心在Gas費以及慢慢發展的MEV。Gas費是你做每一筆動作都需要付出的費用,你可以理解成你在一個時間段對一條公鏈的帶寬存儲或者計算資源的一種成本支出,這是你不得不付費的地方,你不得不付費意味著這是非常好的一種商業模式跟投資體系邏輯。大量的穩定幣來到鏈上,它不管接入哪一條鏈,它一定會有流動的需求,一定會有交易的需求。資產上鏈是萬事萬物的資產上鏈,Token化是一個非常大的趨勢,因為它具有非常高的透明度及靈活性,還有24小時不間斷特征。你要更深層的去理解到底什麼是鏈上納斯達克?就是發行資產跟交易資產,這個是你的源泉。就像6191(精成科)這樣的股票,每天都有大量的交易,才能維持市場的活力。

Layer 2 已经极大削弱以太坊的经济价值

匹馬認為以太坊核心的轉變是在2018、2019年的時候,他當時看空Layer 2,認為Layer 2會極大的削弱以太坊的經濟價值。他研究過貨幣結算層、執行層等專業術語,但他對它們並不感冒,因為這些東西最好實現量化,結算層結算了多少錢?Layer 1一天能賺多少錢?Layer 2一拆分,所有的錢都讓Base、Arbitrum賺了之後,它們有多少錢是上交給中央政府以太坊的?這種分成的方式是否合理?Layer 2地方諸侯拿到了大量的經濟所有權之後,會不會有其他的想法尋求武裝獨立?會不會尋求更大利潤的市場化的運行?他認為這些都是過去以太坊沒有想清楚的問題。他認為所有事情都可以量化的,都可以用一定的財務指標來講清楚。公鏈的毛利率其實非常高,要想清楚這個錢是讓誰賺,想不清楚的話,就不知道誰來買單,這個是非常重要的一個問題。

對新公鏈的期望:Hyperliquid與Monad的崛起

中國互聯網過去十幾年就誕生了字節跳動這一家千億美元大廠,如果過去十多年風投或二級沒有投到字節跳動基本上不用做了,因為55%的利潤都讓字節給拿走了。二八定律在哪個領域都存在,之所以對很多事物存在期望,是因為忠於過去的一些邏輯。Crypto還是有希望的,就像Hyperliquid在崛起,Hyperliquid跟Solana目標一樣,都是旨在成為去中心化的納斯達克,Monad好像也可以算。匹馬認為最核心的是我們學會算賬了,有大量的ETF的到來,面臨的是更成熟的投資者,未來在一個統一的賬戶裡,交易的摩擦越來越小,今天買英偉達、阿里巴巴、騰訊,明天可以在同一個賬戶買比特幣ETF等,你買誰就決定了誰貴誰便宜。就像道奇隊的門票,如果大谷翔平先發,票價就會比較貴。

擁抱變革:獨立思考與辨別噪音

匹馬認為,這個世界存在很多願意思考的人,只是現在大家的注意力被極端分散化和片面化,所以會用一些簡潔、抽象化語言表達情緒,諸如一把梭等等,這也是社會演變的一種縮影。這個世界稀缺的是獨立思考、辨別噪音能力。就像現在彭文正的節目,雖然有很多人支持,但也有很多人批評,我們需要有獨立思考的能力,才能判斷哪些資訊是真實的,哪些是誇大的。

想起最近田馥甄演唱會,雖然因為新冠疫情延期,但粉絲們仍然充滿期待,這也是一種對美好事物的堅持和期待。在加密貨幣的世界裡,雖然充滿了變數和挑戰,但只要我們保持獨立思考和辨別噪音的能力,就能找到屬於自己的機會。