企业囤积比特币:一场精心策划的财富转移?

最近,比特币市场出现了一个引人深思的现象:企业正在以前所未有的速度囤积比特币,而散户却在大量抛售。这不禁让人怀疑,这是否是一场精心策划的财富转移?又或者,这仅仅是市场周期中的正常波动?

散户溃败:韭菜的宿命?

根据River的调查,今年以来,散户净流出高达24.7万颗比特币。这个数字令人震惊,也让人不禁为这些“韭菜”捏一把汗。散户,作为市场中最弱势的群体,往往容易受到市场情绪的影响,追涨杀跌。当他们看到比特币价格下跌时,恐慌情绪蔓延,纷纷割肉离场。然而,历史总是惊人的相似,散户的恐慌抛售,往往是机构和企业进场的绝佳机会。难道这就是散户的宿命?永远被收割?

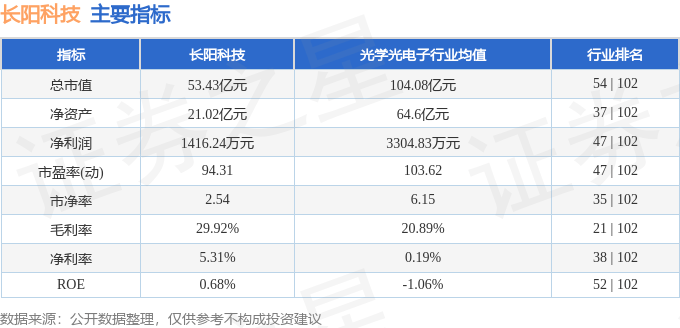

上市公司入场:信仰还是投机?

与此同时,越来越多的上市公司开始将比特币纳入资产配置。至少有12家上市公司在2025年第一季度首次购买比特币,总计超过9.5万颗。这些公司真的相信比特币的未来吗?还是仅仅将其视为一种投机工具?不可否认,比特币具有一定的投资价值,但其价格波动性极大,风险也极高。对于上市公司而言,盲目跟风,将股东的利益置于高风险之中,是否是一种负责任的行为?更何况,有些公司可能只是为了蹭热点,提升股价,最终损害的是投资者的利益。

比特币“结构性通缩”:是馅饼还是陷阱?

随着企业囤积比特币,市场上开始出现“结构性通缩”的说法。所谓的“结构性通缩”,是指由于市场制度或资产设计的原因,长期呈现“供给减少、需求增加”的状态,导致价格压力向上。一些人认为,比特币的总量有限,加上企业长期持有,导致市场上流通的比特币越来越少,价格自然会水涨船高。然而,这种“结构性通缩”真的存在吗?即使存在,又能持续多久?我们需要警惕的是,这可能是一个精心设计的陷阱,诱骗更多的人入场,最终让少数人获利,多数人买单。更何况,所谓的“总量有限”也并非绝对,比特币的分叉币层出不穷,这也在一定程度上稀释了比特币的价值。

数据背后的真相:谁在操纵比特币市场?

当我们被“企业囤积比特币”的新闻轰炸时,我们是否应该冷静下来,思考一下这些数据背后隐藏的真相?是谁在操纵比特币市场?散户的抛售真的是“韭菜的宿命”吗?还是说,他们只是被某些力量引导着,一步步走向深渊?

River报告:一家之言还是行业共识?

River的报告指出,企业已增持15.7万颗比特币,成为最大的购买客群。然而,River是一家比特币金融服务公司,其报告的客观性和公正性是否值得怀疑?River是否为了推广自己的业务,夸大了企业囤积比特币的规模?我们需要更多独立的数据来源来验证River报告的真实性。仅仅依靠一家公司的报告就得出结论,未免过于草率。更重要的是,我们需要深入分析River的数据采集方法,以及其可能存在的偏差。

Strategy的疯狂扫货:是远见还是豪赌?

River的报告还提到,Strategy这家公司贡献了企业增持量的77%。Strategy是谁?它为什么如此疯狂地购买比特币?是因为它真的看到了比特币的未来?还是说,它只是在进行一场豪赌?我们需要了解Strategy的商业模式,以及其对比特币的投资策略。如果Strategy的投资策略过于激进,那么其行为很可能是在操纵市场,而不是在进行理性的投资。更何况,即使Strategy真的对比特币有“远见”,其行为也可能存在道德风险,毕竟其收益最终可能来自于散户的损失。

ETF、政府与企业的合谋:比特币的“新常态”?

除了企业,ETF和政府也在增持比特币。ETF作为一种投资工具,其行为受到严格的监管。政府购买比特币,则可能涉及到国家战略和货币政策。然而,当ETF、政府和企业同时入场时,我们是否应该警惕这是否是一种合谋?他们是否在利用自己的优势地位,操纵比特币价格,从而获取巨额利润?我们需要更加透明的监管机制,来防止这种合谋行为的发生。否则,比特币市场将成为少数人的提款机,而多数人则只能默默承受损失。这种“新常态”真的是我们想要的吗?

比特币影响力扩张:泡沫终将破裂?

比特币的影响力似乎正在超越科技和金融领域,渗透到更广泛的行业。日本的Metaplanet、影音平台Rumble、香港的建筑公司明成集团等等,都开始涉足比特币投资。这是否意味着比特币正在走向主流?还是说,这只是泡沫破裂前的最后疯狂?

Metaplanet的崛起:日本企业的“币圈”野心

Metaplanet,一家日本上市公司,竟然成为了企业界的新黑马,其持仓甚至超越了萨尔瓦多政府。这不得不让人思考,Metaplanet到底是一家什么样的公司?它为什么如此热衷于比特币?难道日本企业也开始押注加密货币,试图在“币圈”分一杯羹?我们需要深入了解Metaplanet的商业模式和投资策略,以及其背后可能存在的政治或经济动机。仅仅看到表面上的“崛起”,很容易被蒙蔽双眼,忽略了潜在的风险。更何况,萨尔瓦多政府的比特币投资一直备受争议,Metaplanet超越萨尔瓦多,并不意味着其投资就是明智的。

多元化入局者:比特币的“破圈”之路?

Rumble、明成集团等不同行业的企业纷纷入局,似乎证明了比特币正在“破圈”,不再局限于科技和金融领域。然而,这些企业真的对比特币有深入的了解吗?还是仅仅将其视为一种营销手段,吸引眼球?我们需要警惕的是,很多企业可能只是为了蹭热点,提升股价,最终损害的是投资者的利益。更何况,比特币的底层技术和应用场景仍然存在很多问题,其“破圈”之路并非一帆风顺。盲目乐观,很容易忽视潜在的风险,最终付出惨痛的代价。

算力与币价:矿工的无奈与市场的疯狂

比特币的挖矿需要消耗大量的电力,而矿工的收益则取决于比特币的价格。当比特币价格下跌时,矿工的利润空间就会被压缩,甚至可能面临亏损。这导致一些矿工不得不关停矿机,退出市场。然而,市场的疯狂往往会掩盖矿工的无奈。当比特币价格上涨时,即使挖矿成本很高,矿工也会趋之若鹜。这种算力与币价之间的博弈,是比特币市场的一个重要特征。我们需要关注的是,如果比特币价格长期低迷,导致大量矿工退出市场,比特币网络的安全性是否会受到威胁?更何况,比特币挖矿对环境造成了巨大的压力,这种“疯狂”是否可持续?

囤币拒售:比特币的“长期主义”是乌托邦?

越来越多的企业选择长期持有比特币,拒绝抛售。这种所谓的“长期主义”,是否真的能够让比特币走向辉煌?还是说,这只是一个美丽的乌托邦,最终会破灭?当少数人掌握了大量的比特币,拒绝流通,这是否会加剧贫富差距,甚至导致比特币市场的崩溃?

“结构性通缩”的幻象:稀缺性是价值的保证?

“结构性通缩”理论认为,比特币的总量有限,加上企业长期持有,导致市场上流通的比特币越来越少,价格自然会水涨船高。然而,这种理论真的站得住脚吗?稀缺性固然是价值的保证,但如果缺乏流动性,稀缺性也可能变成一种诅咒。当市场上没有足够的比特币进行交易时,价格就会变得highly volatile,很容易受到少数人的操纵。更何况,比特币的价值不仅仅取决于其稀缺性,还取决于其应用场景和用户数量。如果比特币的应用场景无法拓展,用户数量无法增长,那么即使再稀缺,也只是一种“数字黄金”,无法真正改变世界。

资本市场的“新游戏规则”:谁来监管这场豪赌?

比特币的出现,似乎正在重塑全球资本市场的游戏规则。传统的金融监管体系,对比特币这种新型资产,显得束手无策。当越来越多的企业和个人将比特币纳入资产配置时,谁来监管这场豪赌?如果比特币市场出现崩盘,谁来承担责任?我们需要建立一套更加完善的监管体系,来保护投资者的利益,防止市场操纵和欺诈行为的发生。否则,比特币市场将成为一片无法无天的“法外之地”,最终损害的是整个金融体系的稳定。

从投机到“储蓄”:比特币的自我救赎?

比特币最初被认为是一种投机工具,但现在越来越多的人开始将其视为一种“储蓄”手段,长期持有。这是否意味着比特币正在进行自我救赎,试图摆脱“投机”的标签?不可否认,比特币具有一定的抗通胀能力,可以作为一种价值储存手段。然而,比特币的价格波动性极大,并不适合作为主要的储蓄工具。更何况,比特币的安全问题一直备受关注,黑客攻击和交易所倒闭的事件屡见不鲜。如果我们将大量的资金储存在比特币中,很可能面临巨大的风险。比特币的“自我救赎”之路,仍然充满挑战。